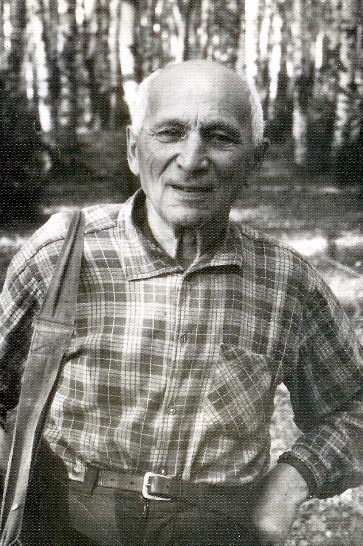

Воспоминания Михаила Осиповича Трескунова

Предисловие редактора

Автор публикуемых здесь воспоминаний – Михаил Осипович Трескунов – родился 15 февраля 1887 года в местечке Ильино под Велижем (в то время городок Витебской губернии, а ныне – Смоленской области), став седьмым ребенком в бедной семье рыбака. Он прожил долгую и непростую жизнь.

В три года лишился отца; семья, в которой к тому времени было уже восемь детей, осталась на попечении матери и деда. В десять лет, мечтая учиться, Михаил тайком отправился в ближайший город Велиж, в школу. Беглеца перехватили было, однако, уступив настойчивым просьбам, не вернули домой, а устроили к жившей в Велиже тетушке. Сдан вступительный экзамен, началась долгожданная учёба. Увы, тетушка вскоре умерла, жить стало негде. Школьные учителя, сочувствуя способному мальчику, хлопотали о ночлегах, и Михаил поочередно ночевал то у родителей более обеспеченных учеников, то у кого-либо из учителей или их родственников.

Семь лет продолжалась учеба в Велижском училище с параллельным классом по слесарно-кузнечному мастерству. Эта была первая профессия, полученная Михаилом Трескуновым, но далеко не последняя. После окончания училища он отправляется сначала в Петербург, потом в Витебск, продолжать учебу. Сдал экзамен на вольноопределяющегося первого разряда при Полоцком кадетском корпусе (главная цель – это давало право сдавать экстерном экзамены за курс гимназии), добывал средства на жизнь уроками и «каллиграфическими» работами – составлением деловых бумаг.

События 1905–1907 годов заставили Михаила Трескунова перебраться в маленький городок Трубчевск Орловской губернии. По ходатайству добрых знакомых устроился на работу в аптеку. Начав с мытья пробирок и мензурок, стал быстро и увлечённо осваивать очередную профессию. После трёхлетнего ученичества предстоял экзамен на звание помощника, а ещё через три года – провизорские курсы при университете. Сдавать экзамены на помощника аптекаря уехал в Киев, потом по объявлению в фармацевтическом журнале перебрался работать в Нелидово Тверской губернии, управляющим небольшой сельской аптекой, оттуда – во Ржев, в аптеку посолиднее, а в 1912 году – в Москву, работать в известной аптеке Нейдинга и сдавать экзамен на провизора при Московском университете. Поселился в Столовом переулке, близ Арбата.

Отсюда и начнём подробное повествование – мемуары очевидца событий из жизни Приарбатья того времени…

Елена Виноградова (Трескунова), правнучка автора.

В МЕЧТУ – ПО РЕЛЬСАМ

В 1912-м, в год столетия Отечественной войны 1812 года, я покинул Ржев и поступил на работу в аптеку провизора Нейдинга, что на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Стала явью заветная мечта моя.

Вспоминаю, как с душевным волнением прощался с друзьями, провожавшими меня. Ржевский вокзал скрылся за дымной кисеей паровоза, мигнув на прощанье огнями водокачки и семафоров. Перед глазами долго стояли Ванька Рубцов, Абраша Гендлин, Колька Макаров, Лия и Рая Сиротины, Лина Благонравова. В их печальных взорах светилась и радость, и добрая зависть. Москва, конечно, была и их мечтой.

Забравшись на жесткую верхнюю полку, я разместил всё своё имущество. Под голову – думку-подушку, под бок – одеяло; пальто, шапку, чемодан – к стенке («Omnia mea – mecum porto» – всё своё ношу с собой). И сам улегся, но как ни старался, заснуть не мог долго. Трубчевск, Нелидово, Ржев – как остановки в далёком тревожном пути. Когда расстаешься с друзьями-товарищами, в первые часы разлуки душой овладевает тоска. Гложет сомнение: а не зря ли ты, Мишка, уехал? – и неотразимо хочется вернуться обратно. Но за окном мелькают огни переездов, повёрстных будок путевых обходчиков, и под монотонный говор колёс: «так должно быть, так должно быть, так должно быть» постепенно успокаиваешься. Дрёма смыкает отяжелевшие веки и, словно растаяв, засыпаешь тревожным сном, полным радужных, зыбучих видений. Потому что тебе уже двадцать четыре, а жизнь всё ещё так же зыбуча, неустроенна, в поиске...

Поезд прибыл в Москву утром. Виндавский (ныне – Рижский) вокзал встретил непривычной, невиданной суетой. Сновали носильщики, люди куда-то спешили, громко говорили, стараясь перекрыть стук и звяканье вагонов, шипенье и гудки паровозов. Напрашивалось сравнение с растревоженным ульем. На выходе площадь гудела звонками трамвая, подковным цоканьем плеяды извозчиков, глухим шумом близкого Крестовского рынка и недалёкого, с огромной трубой в поднебесье, дроболитейного завода.

За 60 копеек повёз меня извозчик к Никитским Воротам в Столовый переулок – к школьному товарищу Задачину, в то время уже работавшему рецептаром в Большой Дорогомиловской аптеке. Старый возница поминутно дёргал вожжи, громко щёлкал языком, и лошадка трусила по булыжной мостовой. По Первой Мещанской (ныне Проспект Мира), мимо суматошной Сухаревки (ныне Колхозной Площади) с нескончаемыми лотками торговок разными разностями и толкучкой, похожей на разорённый муравейник, где гляди в оба и держи ухо востро, а то из-под ног исчезнет чемодан, да и одеялом не побрезгуют. Через Сретенку до трамвайной линии «Аннушки», где, повернув направо, мимо Сретенского монастыря через Трубную площадь, с не менее шумным, чем Сухаревка, рынком, мимо Петровских Ворот с Петровским монастырём. Мимо Страстного Бульвара с женским Страстным монастырём, мимо закованного в цепи Пушкина, Тверским Бульваром к Никитским Воротам (ныне ул. Герцена) в Столовый переулок – который стал моей Москвой и моей судьбой.

Дом № 3. Низ кирпичный, верх деревянный. Ведала всем домом, обоими этажами, молодая и энергичная женщина – «Хозяйка Гостиницы». В кирпичном этаже селилась молодежь, преимущественно студенты, добрая половина которых принадлежала к категории «вечных», или «онуфриев». Во втором, верхнем – обитал люд разночинный. Невысокого ранга служащие, актёры, учительница-француженка, писательница Заречная. Раз в три месяца в «Московском Листке» появлялось объявление в несколько строк: «Сдается одна-две хорошо меблированные комнаты с услугой, без стеснения личной жизни». На окнах дома № 3 никогда не светили белые бумажки таких объявлений, просто скромное объявление: «Сдается жилплощадь» – и комнаты не пустовали, хотя квартплата была высокой. Действительно без стеснения личной жизни. Делай, что хочешь – пой, играй допоздна. Словом, квартира-мечта.

В первый же день, имея на руках кондуитный список Тверского врачебного правления (Ржев был тогда Тверской губернии), нечто вроде теперешней трудовой книжки, договорился с хозяином Большой Дорогомиловской аптеки и назавтра приступил к работе ассистентом с окладом 60 рублей. За комнату 25 рублей считалось недорогой платой, нормальной, тем более, почти в центре. Столовый, Хлебный, Скатертный, Ножовый, Медвежий. Все они выходили на Тверскую, а значит, селилась в них в давние времена кремлёвская челядь – хлебодары, виночерпии, люд служивый.

Хозяйка квартиры – молодая, симпатичная, с ямочками на щеках, глаза чуть с косинкой, приветливая и простенькая. Через месяц она предложила мне (и я охотно согласился) переселиться в отдельную маленькую комнату рядом с большой комнатой, где жила она сама. Плата та же, а комната хоть и маленькая, но отдельная, уютная.

Через месяц-другой я освоился с новой своей жизнью в большом, шумном городе. В «Белокаменной» с ее величественным Кремлём, чарующим Большим Театром – оперой Зимина, «Художественным» и «Малым», «Корша» и «Незлобина». Услышать и увидеть Шаляпина, Собинова, Нежданову, Гельцер – богатырскую плеяду артистов. Третьяковская Галерея, Исторический музей, Политехнический – всё, всё узнать, увидеть. Я всегда искал и находил в людях, в окружающей жизни и природе хорошее, человеческое, доброе, а тут, почти рядом с тобой – величие и слава Родины, цвет и гордость народная!

Билет в «Большой», «Малый», «Художественный» – это долгие часы в очереди, обычно бесплодные. Или тысячекратное: «Нет ли лишнего?» Я раза три терял по несколько часов и уходил, несолоно хлебавши, в безнадёжном фиаско. Молодость! Подобно стремительному ручью, быстро находит она обходные пути любого препятствия, будь оно хоть самое непреодолимое.

Внизу давно жил «вечный» студент Никола Алокин. Он никак не мог обойти профессора, сдавая зачёт, например, по сопромату. Однако в делах житейских был необыкновенно, недосягаемо находчив и трудоспособен. Он мог, например, принести на завтрак хлеба, колбасы, масла на всю братию сразу, потратив на это всего 20 минут. Или за полчаса смотаться в Охотный ряд и достать сотню крупных живых раков и укропа зеленого за рубль. Никто лучше него, быстрее и вкуснее не мог приготовить и подать всё на стол на всю честную компанию (коллективизм был основой нашего бытия).

Но главная его специальность, коронный номер его – билет в театр, в любой и только на двоих. Узнав это, я повис на могучей руке Николая, умоляя взять меня напарником. «На колени, несчастный!» – рявкнул он, – и два с полтиной!» Я беспрекословно бухнулся на колени и, поднятый за ворот, как щенок за шкирку, поцеловал его в колючую щеку, одновременно сунув в его брючный карман три серебряника. Вечером, за несколько минут до начала, мы были на третьем ярусе Большого. «Смотри и запоминай» – сказал он, сдав на вешалку на один номер наши плащи с придачей серебряного полтинника. Высоко держа голову, прошли в боковую ложу на приставные, перебазировав два целковых в руку швейцара. Я, будучи понятлив с детства, мгновенно усвоил всё и больше не стал обременять ноги и язык в поисках лишнего билета даже на Шаляпина, цена которого была дороже вдвое.

ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ

Меня всегда, с раннего детства до глубокого моего долголетия, интересовали, и по сей день интересуют окружающие люди. Трогает и волнует их жизнь, их судьба, не только настоящее, но и прошлое, пережитое.

В один из вьюжных зимних вечеров, когда снежная метель, перемахнув через одноэтажные дома Большой Никитской, силилась замести, засугробить наш не очень широкий Столовый переулок, Лида Сеглина – хозяйка комнат «без стеснения личной жизни» – встретилась мне в коридоре. Поздоровавшись, я на минуту задержал в своей руке её тёплую руку. Она молча повела меня в свою большую комнату, разгороженную красивой передвижной ширмой, хорошо и со вкусом обставленную, уютную. Посадила за стол и, придвинув свой стул, показала белоснежные зубы. Лукаво заиграли ямочки на щеках, и раздался неожиданный вопрос: «Приглядываешься? Хочешь, всё расскажу?» И начала свой рассказ.

«Двенадцатилетней девчонкой после смерти матери (отца я не помню, он погиб в Японскую), привезла меня тётка в Москву. Три года я нянчила чужих детей, а на четвёртой стали обучать шитью. Были и пощёчины, и подзатыльники, и за косы таскал хозяин – владелец магазина готового белья и модных шляп Камрин. За что? За всё. Крутого нрава был он, суеверен и, конечно, жаждал разбогатеть. Веря, что чёрные тараканы к богатству, заставлял меня кормить их. Однажды я уронила чашку с манной кашей и раздавила несколько матёрых усачей, за что лишилась половины своей косы. За четыре года я выросла, и стал приставать ко мне хозяин. Хозяйка заметила, и я была выгнана с пятью рублями в кармане. Сняла угол на Малой Бронной. Без работы, без средств к существованию попала в плохую компанию. Неопытная, была обманута подлым негодяем и пошла на дно. С отвращением и ужасом вспоминаю это время. За три года я познала нужду и горечь существования без родных и близких. Был ли ты когда-нибудь в доме у Петровских Ворот? Над парадным крыльцом которого с вечера до утра горит красный фонарь? Нет, не был. А я была. Попала туда, обманутая «кумой» – старой подлой лисой, которая, я потом это узнала, была поставщицей живого товара на службе у хозяйки, жадной и безжалостной стяжательницы. Пропала бы я, погибла бы, если бы не добрый, настоящий человек. Он стал приходить ко мне каждый день и не оставлял меня ни днём, ни ночью. Только отлучался к хозяйке, с которой вел деловой разговор, как он мне объяснял. На шестой день говорит: «Пойдем со мной, будешь хозяйкой дома». Он был в два раза старше меня. Но я пошла за ним с радостью и надеждой, и не обманулась. Мы обвенчались в маленькой церквушке Фёдора Студита, и я действительно стала хозяйкой дома. Шесть лет прожила я с ним. Нинка – его дочь. Умер он скоропостижно на моих руках. Царство небесное и вечный покой ему, настоящий был человек, святой».

Я держал горячую руку Лидии Николаевны и, не отрываясь, смотрел на неё. Глаза её блестели, губы часто вздрагивали. Говорила она тихо и задушевно, а когда дошла до «Петровских Ворот», две крупные слезы затуманили глаза. У меня сжалось сердце. Растревоженный нежданной печальной повестью, я отпустил её руку. Она порывисто встала, тряхнула головой и, не оглядываясь, пошла за ширму. Я тихонько подошел и заглянул туда. Лида прижалась щекой к головке пятилетней Нинки – дочурки, сиротки своей. Плечи её вздрагивали. Она плакала. Вот какие бывают хозяйки гостиницы, люди разные и разной судьбы.

В своей маленькой и уютной комнате, лёжа на холодной койке, долго думал, терялся в догадках: чем я растревожил, чем вызвал на такой душевный, откровенный разговор Лиду, которая была на пять-шесть лет старше меня, разумней, серьёзней и опытней? Уже засыпая, вспомнил, что во Ржеве, разложив на столе пять карт, я брал за руку Лию Сиротину или Ваньку Рубцова и, глядя в глаза, заставлял их брать именно ту карту, которую мысленно приказывал взять. Значит, я обладал способностью «гипнотизировать»? Но так как я терпеть не мог картёжную игру, даже в подкидного, я эту свою способность не использовал. Выходит, что, взяв за руку Лидию Николаевну и глядя ей в глаза, я передал ей свою мысль, свое желание узнать её прошлое, и она это мое желание выполнила.

СТОЛОВЫЙ ПЕРЕУЛОК

Помните, я сказал, что этот небольшой, тихий переулок московский стал моей судьбой? Я не верю, что в жизни всё случайно. Нет! Всё имеет свою причину, только не всегда разгадаешь и поймешь её. Она, как хитрая плутовка, прячется в тени сознания и, сделав своё дело, старается улизнуть.

Три года проработал я в Дорогомиловской аптеке. На работу уходил в строго определённое время. В 1914-ом году поступил в Московский университет, на провизорские курсы. На лекции тоже уходил в определенное время. Каждый раз по пути на работу или в университет навстречу мне в одном и том же месте (и также в строго определенное время), чуть улыбаясь, сверкнув на мгновенье глазами, шла девушка. Простенькая, стройная. Походка размеренная, быстрая, уверенная, какая бывает у девушек энергичных и смелых.

Сначала – приветливая обоюдная улыбка, потом – «Доброе утро». Однажды я, как будто нечаянно, загородил дорогу и – лицом к лицу. Засмеялись и... рукопожатие. Познакомились. А вечером зашел на дровяной склад заказать дровишек (собственно, даже не на склад, а в контору, принимавшую заказы) и был приятно удивлен. Заказ от меня приняла она, моя «встречная» новая знакомая – Мария Васильевна, как её величали. Вскоре я убедился, что встречи наши были не случайные, а запланированные заранее, и предложил встречаться не под открытыми небесами, а под крышей. Она повела меня к себе домой, в Столовый же переулок, дом №5, и квартира 5. Семья Богомоловых была небольшая, всего пять дочерей, два брата да мать. Познакомился со всеми: хорошая, дружная семья. Через неделю пошли в «Большой» на «Пиковую даму». Из театра зашли ко мне. С этого началось, и не кончилось по сей день…

Родоначальник семьи Василий Антипьевич Богомолов умер рано. Старшим кормильцем стал Николай. За ним Василий, Александра, Анисья, Евгения, Мария, Ольга. Рядовая московская мелкокупеческая семья. Сыновья переженились, дочери повышли замуж. Остались в квартире мать Федосья Матвеевна, да дочь – моя Мария.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ

Осень 1915 года. Я продолжаю работать в Дорогомиловской аптеке рецептаром. Первая Мировая война, как ненасытный зверь, пожирает миллионы жизней и колоссальные материальные ценности. Особенно ненавистной стала война после операции у Мазурских озёр, где несколько наших дивизий были разбиты и потоплены в болотах. Чтобы поднять патриотический дух народа, московская полиция и жандармерия организовали народную демонстрацию. С трехцветными флагами, возгласами: «3а веру, царя и отечество» и пением гимна «Боже, царя храни» вышли на улицы переодетые полицейские, жандармы, извозчики и дворники. К ним присоединилась тысячная толпа народа, и патриотическая манифестация быстро переросла в стихийный погром. Толпа стала громить сначала немецкие, а потом всякие иностранные фирмы, которых в Москве было множество.

Народное недовольство бушевало на Мясницкой (ныне ул. Кирова), Софийке, Неглинной, Никольской, в Газетном – всюду, где были конторы, магазины и склада иностранных фирм. Толпы людей вытаскивали, выбрасывали на улицы всё подряд и разбивали, рвали, уничтожали. На Софийке громили магазин одежды Манделя; на Мясницкой ломали станки, технику; на Неглинной – музыкальные магазины Циммермана. С этажей на булыжную мостовую летели дорогие скрипки, виолончели, контрабасы, пианино. В Газетном пианино Шредера топтали ногами, рвали струны. На Арбате громили винные подвалы Депре и Мартино. Бедлам, вакханалия разлились по Москве. Мимо аптеки проходили трамваи, увешанные одеждой, сброшенной с верхних этажей магазинов Манделя, проезжали извозчики, к пролетке которых привязывали куски шелка из магазинов Жиро.

Я оставался в аптеке дежурным на ночь. До 11 часов вечера со мной «поддежуривала» Мальвина Стычкина. Хозяин аптеки, Нейдинг, в 8 часов забрал кассу, оставив 5 рублей серебром и разменной медью, и ушел домой. В 10 часов вечера с уже сумеречной Большой Дорогомиловской шумная толпа, проходившая по улице с трехцветным флагом, неожиданно повернула и... прямо к аптеке. С флагом в руках толпу вёл Павел Рощин, фасовщик аптеки, недавно уволенный хозяином за пьянство. Пашка шел нетвердым шагом, покачиваясь, выпивший.

Мгновенно осмыслив обстановку, я снял со стены патент, где крупными буквами было напечатано «Аптека провизора Нейдинга. Ратник ополчения второго разряда». Это был единственный шанс доказать толпе, что аптекарь Нейдинг не немец, не иностранец. Подавая патент впереди стоявшему бородатому, богатырского сложения мужику, я успел только крикнуть: «Что вы, братцы! Хозяин не немец, ратник ополчения втор-ро...» В этот момент зазвенело разбитое стекло шкафа, где стояли лечебные вина. В тот же миг задребезжали разбитые витрины с парфюмерией, полетели на пол штанглазы. Двое ребят в один момент перевернули тяжёлый кассовый аппарат и, выбив деревянное дно, стали совать в карманы монеты. Опытные – мелькнула мысль. Поняв, что я тут лишний, в несколько секунд, захватив плащ и шляпу – в дежурку, где в истерике тряслась моя помощница. Вытащил ее во двор, бесцеремонно схватив за руку, и захлопнул на щеколду черный ход.

Во дворе в двухэтажном здании жили беженцы с западных границ. Слышу крики: «Вон он куда побежал!» Это я, значит, с плащом и шляпой в руках, в белом халате. «Самосуд!» – молнией метнулось в голове. Дверь во двор, закрытая мной на щеколду, распахнулась, бросив полосу света на низкое крыльцо. Я – к беженцам на второй этаж. На бегу – шляпу на голову, плащ на плечи, руки в рукава, полу на пуговицы. Слышу топот ног по лестнице. Я стремглав к окну, распахнул и, не раздумывая, прыгнул вниз в темноту, где благополучно приземлился в заросли крапивы, обстрекав руки и лицо.

В двух шагах от стены справа, слева и прямо – свалка: какие-то железяки, хлам, камни. Попади я на них, наверняка поломал бы ноги. Через канаву в тёмный переулок, идущий от пивоваренного завода к Бородинскому мосту, через Смоленскую площадь, Арбат. На площади шумная толпа метусится в полутьме. Слышны пьяные песни. Разгромлены винные подвалы Дэпрэ и Мартино. Высоченный парень, подняв над головой руки с букетом бутылок, кричит: «Коньяк «Ласточка» – полтинник!» А цена коньяка – 3 рубля. Пробираясь сквозь толпу, слышу обрывки разговора: «Утонули в вине?…» Я – Мерзляковским переулком в Столовый, домой, цел-невредим, только левая нога в ботинке без подметки.

1917 год. 1-го января на рассвете у нас родился сын Юрий. Смугленький, черноволосенький, чудненький – гордость и радость наша. Я закончил провизорские курсы и распрощался с Московским университетом, на фронтоне которого красовалась рельефная надпись: «Свет Христов просвещает всех». Аптека Нейдинга после погрома была хозяином восстановлена, но я больше не стал в ней работать, а поступил в Крестовскую аптеку на 1-ой Мещанской. Год проработал и перешел в Воронцовскую, потом в Грузинскую – на Тишинской площади. Жить стало трудно, всё дорожало. По Москве много калек-инвалидов Первой Мировой...

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА

Здоровье пошатнулось, опять воспаление правого легкого. Выкарабкался. Работал в аптеке провизора Пака, на Воронцовской. Всё дорожает, «керенки» обесцениваются, хоть на стены клей вместо обоев. Трудно прокормиться. Работаю по совместительству ночным дежурантом в Грузинской аптеке.

Октябрь. Как вулкан перед извержением, бурлит напряжённо, но пока скрытно, трудовая Москва, готовясь к решительным боям, к восстанию. В Петрограде взят Зимний. Фабрики и заводы взял в свои руки питерский пролетариат. Арестованы министры временного правительства, Керенский бежал. 25 октября большевиками занят центральный телеграф, почтамт, телефонная станция.

Шли бои с жандармерией и полицией за Кремль, за улицы и площади. Рабочие отряды наступали от окраин на центр. Никитские Ворота с переулками оказались между наступающими со стороны Пушкинской площади рабочими отрядами и юнкерами, оборонявшимися в корпусах Александровского военного училища на Арбатской площади. Со стороны Тверского бульвара била трёхдюймовка. Снаряды со свистом проносились над Столовым переулком. С чердака пятиэтажного дома у Никитских строчил пулемет. Горел дом, где была аптека (там, где теперь памятник Тимирязеву). Наш дом №5 несколько дней был на осадном положении. Не было хлеба, вообще ничего съестного.

Молодёжь Столового переулка организовалась в отряд и заняла полицейский участок, где никого не оказалось, все разбежались. Единственное, что мы нашли там – это три винтовки, а четвёртую отняли у молоденького юнкера, поставленного в Мерзляковском переулке у дома архитектора РЭК. Вернее, юнкер отдал винтовку без сопротивления и даже охотно, так как он был, как и мы, голодный. Третий день его никто не сменял, а уйти он боялся. Оказался он сыном начальника сельского почтового отделения; рассказал, что в доме архитектора есть оружие. Мы позвонили, потом без особых церемоний стали барабанить прикладами в изящную парадную дверь. Открыл бородатый швейцар. По устланной коврами передней, где висел начищенный медный гонг, пошли в столовую. «Господа уехали несколько дней назад», – сказал бородач. На вопрос: «Где оружие?» ответил: «Не знаю, дело господское».

Одна из семи комнат оказалась запертой. Налегли плечом, и дверь открылась. У стены – 5 ящиков с новенькими винтовками-трёхлинейками, со штыком при каждой. Разобрали и понесли в свой «штаб», в пустой полицейский участок, где осталось несколько человек студентов, связавшихся с центральной телефонной станцией. Телефон в участке оказался в полной исправности.

Когда мы вернулись, обвешанные винтовками, там был уже новый начальник, раненый в левую руку Василий Скоробогатов – рабочий Трехгорки. Он рассказал, что на Кудринской площади, в булочной, можно достать хлеб. Взяв мешки, отправились втроем, прижимаясь к левой стене, за Поварскую, на Кудринскую площадь. Добрались благополучно. Действительно, в пекарне нам дали по две буханки ржаного хлеба. Тем же путём – обратно в Столовый. По Поварской свистят-поют пули и с Арбатской, и с Кудринской. Шумно. Идёт подготовка к штурму Александровского военного училища… Революция победила.

Я снова устроился на работу в Вольную Грузинскую аптеку (что на Тишинской площади), ставшую теперь собственностью государства. Восемнадцатый год. Голодно. Аптека не может прокормить меня одного, не говоря уже о семье. Списался со школьным товарищем Веней Струнским, работавшим в Белгороде. Он сообщил, что в Курской губернии очень нужны фармацевты: в Новом Осколе, в слободе Михайловской, в Чернянке. Пришлось на время покинуть Москву…

Прим. ред. : Дальнейшая жизнь Михаила Осиповича Трескунова связана уже с другим районом Москвы – Красной Пресней.

М.О. Трескунов прожил почти 94 года (до 92-х лет не прекращая работать!), и написал книгу воспоминаний «Наша фамилия», небольшой фрагмент которой Вы сейчас прочитали.